苏东坡与李之仪的通家之好

朱德泉

每一个成功男人背后,都有一个贤明的女人。眉山苏轼和滨州无棣人李之仪的家庭均是如此。

屏间听语,胡文柔识断苏子瞻

元祐八、九年冬春间的某日,紧邻辽国的北宋边疆重镇定州。

年近花甲的苏东坡公务之余,在幕僚李之仪家品茗论诗,谈笑风生,恰属下有棘手急事求见,但见东坡先生条分细缕、轻重缓急一一交代妥当。苏轼走后,躲在屏风后暗中观察的李妻胡文柔赞叹:“我尝谓苏子瞻未能脱书生谈士空文游说之敝,今见其所临不苟,信一代豪杰也!”

若干年后,李之仪将这一传神细节写入《姑溪居士妻文柔墓志铭》:“文柔从屏间叹曰……”

胡文柔的“屏间听语”,恍如苏轼发妻王弗的翻版。

嘉祐年末治平年初,苏轼任凤翔府(今属陕西宝鸡)签判时,遇有客访,王弗常“立屏间听之”。客人走后,王弗就提醒苏轼,这人态度模棱两可,揣摩你心思说顺话,那人亲热是有求于你,必不长久……

苏轼也把同一细节写入《亡妻王氏墓志铭》。

苏轼元祐八年(1093)十月二十三日到定州(今属河北定州),官职为端明殿学士兼翰林侍读学士、定州路安抚使兼马步军都总管、知定州军州事,至次年闰四月初五被贬往英州,实际仅供职六个半月,但对于他和李之仪来说,却是一段悲欣交集的燃情岁月。

举贤任能,苏子瞻从辟李之仪

元祐八年八月一日,46岁的继室王闰之在陪伴了苏轼25年后病逝。月底,二子苏迨的妻子欧阳氏也因病去世。九月三日,对苏轼极为信任重用的太皇太后高淘淘病逝,终年62岁。家道不宁,国是将变。18岁的哲宗赵煦主政后,第一把火就烧向身边那些不曾把自己放在眼里的旧党大臣,他把苏轼派往定州任职并拒绝其面辞。隐隐感到不安的苏轼仍以“忘身忧国之心”,在九月二十六日早上离开汴京时呈上《朝辞赴定州论事状》,希望皇帝“处晦而观明,处静而观动”。他以“国恩未报敢不勤”的姿态,作好长期戍边的准备,向朝廷推荐了强有力的定州执政班子,提议李之仪担任“主管定州安抚司机宜文字”,负责签书判官厅公事。

苏轼之所以选中李之仪,估计原因有三:

一是李之仪既有基层经验,也有军事外交能力。

李之仪(1048-1127),字端叔,山东滨州无棣人,其堂兄为北宋御史中丞李之纯(详见《苏轼与李之纯:循良之交之纯如水》),幼年随为官的祖父在楚州山阳(今属江苏淮安)长大,和“苏门四学士”之一的张耒(1054-1114)是学宫同学,治平四年(1067)考中进士,担任四明县(今属宁波余姚)僚佐、万全县(今属甘肃武都)县令。元丰四年(1081)曾在紧接西夏的鄜延(今属陕西延安)幕府主管过驻军文字事宜,元丰六年(1083)担任杨景略出使高丽团队的书状官,对辽国边境军队和外交等事务很是熟悉。

二是李之仪才高位低,亟需干事创业的舞台。

元祐年间是苏门鼎盛的时期,在苏轼推荐下,“四学士”均已在馆阁任职,仕途良好,而“六君子”之一的李廌尚属布衣,无从提携,只有李之仪任枢密院编修,太学担任考官,职务较低,正怀才不遇,亟需提携以使之人尽其才。从辟苏子瞻定州幕府,是苏轼举贤荐能力的最大限度。

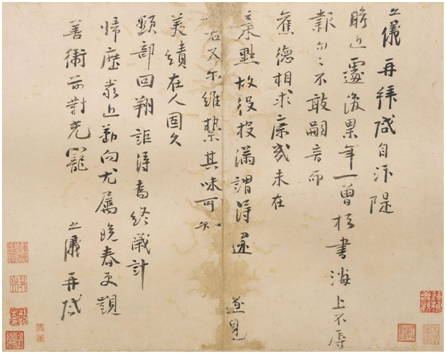

李之仪《汴堤帖》台北故宫博物院藏

苏轼从不隐瞒对李之仪道德文章的赞赏。对端叔的文牍,苏轼赞“入刀笔三昧”。元祐三年(1088)十二月末,时为中书舍人、翰林学士知制诰的苏轼在翰林苑值班,他携带端叔百余首诗,常读到半夜,苏轼作诗将其比作孟浩然:“玉堂清冷不成眠,伴直难呼孟浩然。暂借好诗消永夜,每逢佳处辄参禅。”就连元丰六年(1083)底端叔作为从辟出使高丽,苏轼都给其回信、赠诗,将其喻为马援、班超加持:“若人如马亦如班,笑履壶头出玉关。已入西羌度沙碛,又来东海看涛山……”

三是苏李是患难之交,用起来放心可靠。

苏李之交始于苏轼被贬谪黄州的元丰三年(1080),李之仪托苏辙给落难的苏轼写信,表达仰慕之情,希望结交。在这之前的熙宁七年(1074),倅杭的苏轼赴密州任知州途径扬州,仅听李公择称赞过端叔。

甫贬黄州的苏轼仍如惊弓之鸟,直到元丰五年(1082)年底才正式复函:“轼顿首再拜。闻足下名久矣,又于相识处,往往见所作诗文,虽不多,亦足以髣髴其为人矣。寻常不通书问,怠慢之罪,独可阔略,及足下斩然在疚,亦不能以一字奉慰。舍弟子由至,先蒙惠书,又复懒不即答,顽钝废礼,一至于此,而足下终不弃绝,递中再辱手书,待遇益隆,览之面热汗下也。足下才高识明,不应轻许与人,得非用黄鲁直、秦太虚辈语,真以为然耶?……”

李之仪经受住了岁月的考验。

元祐二年(1087),苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、晁补之等在汴京文士16人聚于驸马王诜西园交游唱和、赋诗作画,画家李公麟作《西园雅集图》,米芾写《西园雅集图记》,对与会各位文人的具体位置和形态进行了细致地描绘,曰:“其乌帽黄道服,捉笔而书者,为东坡先生……捉椅而视者,为李端书。”

李公麟《西园雅集图》局部

李之仪对从辟子瞻幕府很感激,他说:“元祐末。东坡老人自礼部尚书,以端明殿学士,加翰林院侍读学士,为定州安抚司。开府延辟,多取其气类,故之仪以门生从辟……”秦观《送李端叔从辟中山》一诗中亦映射李之仪的心声,诗曰:“端叔天下士,淹留蹇无成。去从中山辟,良亦慰平生。”

志同道合,宦途人颔首法喜人

苏轼带着31岁的侍妾朝云、22岁的三子苏过及其妻范氏,还有几个侍妾和十来个奴婢上路,自京城到定州的500多里路走了26天。

朝云画像

十一月,李之仪带着妻子等举家抵达定州住所。这期间,胡文柔多次叮嘱李之仪:“苏子瞻名重一时,读其书,使人有杀身成仁之志,君其善同之邂逅。”

胡文柔名淑修,常州晋陵(今属江苏常州)大族出身,翰林学士、枢密副使胡宿的孙女,面对众多身世显赫的求婚者,18岁的胡文柔选择嫁给年长自己两岁、帅气才气兼备的李之仪。婚后,李之仪潜心读书,两年后考中进士,她长期床前合衣侍奉多病公婆,在京师传为美谈。胡文柔懂诗词、通五经、谙《史记》、研佛书,长于算术。就连李之仪少时就结识的好友沈括,每遇到算术方面难题,都请李之仪代为请教胡文柔,沈括多次赞叹文柔,“得为男子,吾益友也!”

王闰之也是礼佛之人,在病逝前曾交代,把自己穿戴过的东西施舍给佛寺,请人画阿弥陀佛像供奉,希望能超度自己。到定州后,苏轼又设水陆道场,超度闰之亡魂,并作《释迦文佛颂》。因眼疾,他还请李之仪写过《华严经》。佛事种种,苏李两家自然熟络起来,苏轼对胡文柔的学识和为人都大为叹服。据李之仪回忆,比通家,命其子妇尊事之,常以至言妙道属其子妇,持以论难,呼为法喜上人。”苏轼不但要求自己的儿媳,多和他亲近、学习,而且就佛学佛理多次与胡文柔请教、辩论,尊称胡文柔为参悟佛法的高人。

苏轼侍妾朝云的礼佛慧根,既有苏家佛缘中的耳濡目染,也和这期间胡文柔对她悉心照料和循循善诱分不开。元符三年(1100),苏轼在给端叔的一封回信中,特意向李之仪夫妇告知朝云死讯,称:“朝云者,死于惠久矣。别后学书,颇有楷法。亦学佛,临去,诵《六如偈》以绝。葬之惠州栖禅寺,僧作亭覆之,榜曰‘六如亭。’”苏轼特意强调:朝云“最荷夫人垂顾,故详及之。”

在定州,子瞻幕府的执政班子运转高效。他们向朝廷乞降度牒以整修军营,禁止赌博,还搞了次春季阅兵,军队士气能力焕然一新;增修弓箭社条例,大力发展民间自卫组织备耕固边;面对灾荒,免税五谷,请求朝廷拿出常平米平抑物价,利用水源鼓励百姓种植水稻;多次乞雨并修缮北岳庙。这期间,苏轼共写作诗文等118篇,平均每天写2篇多,其中,表、状、奏议、尺牍等上下行公文多达79篇。同时,他们的文化生活也丰富多彩。苏轼共创作诗33首、词5首,还尝试用松树的油脂和黍、麦酿制养生酒治疗“愈风扶衰”,作《中山松醪赋》,李之仪等唱和苏公雪浪石的诗、铭及景观,至今仍是当地人文胜迹。

苏轼和李之仪、蜀人孙敏行及滕子京幼子滕希靖、曾公亮之子曾仲锡两位通判,公务之余常置酒唱和,苏轼边听官妓演唱边随手填词,自评:“足以为中山一时盛事,前固莫能比,而后来者未必能继也。”

立春日,大家小聚后,苏轼还作词打趣李之仪心仪营妓九儿逸事,称:“须烦李居士,重说后三三”。三三见九,不知这算不算向长于算术的胡文柔“打小报告”?

生离死别,女义士贶衣南迁客

极阳生极阴。

元祐九年(1094)四月十一日,赋闲的新党大臣以苏轼“讥斥先朝”弹劾再起,哲宗借此撤掉苏轼的端明殿学士、翰林侍读学士官职,将其贬为七品左朝奉郎,知英州(今属广东英德)军州事。次日,哲宗正式改元“绍圣”,即继承神宗之政的意思。两天后,又下诏把苏轼再降一级,为从七品充左丞议郎,知英州军州事。六月,苏轼被再贬为从八品的宁远军节度副使,惠州安置。苏轼成为新皇帝主政后第一个被贬往岭南的元祐大臣,且一贬再贬,直至绍圣四年(1097)四月被贬为琼州别驾、昌化军(儋州)安置,贬无可贬。

接到诏令,苏轼悬了半年多的心终落地。就在李之仪刚到定州,苏轼向他打听朝廷事时,李之仪就断定,太皇太后临朝听政八年,小皇帝哲宗对朝政始终不持自见,对旧党大臣怠慢自己心有不满,真是一语成谶。临别时,苏轼特意把牛戬的《鸳鸯竹石图》赠给李之仪夫妇,祝愿他们长相守,隐隐叮嘱端叔:“新诗勿纵笔,群吠惊邑犬。”胡文柔展现出其特有的风节义气,她亲手缝制了多件衣服,托丈夫送给苏轼,并对之仪说:“我一女子,得是等人知,我复何憾!”

仙侣佳士,苏李情辉光映丰碑

苏轼无论是在惠州、儋州贬所,还是在遇赦北归途中,都心心念念端叔夫妇。现在能见到的十首与李之仪的北归书简,宛如苏轼与李家的老友记。

元符三年(1100)十一月,苏轼在北归过广州舟上,致简之仪:“大浪中作此书,无他祝,惟保爱之外,酌酒与妇饮,尚胜俗侣对。”在建中靖国元年(1101)写给李之仪的第十简中,苏轼还羡慕之仪虽人生坎坷,但多亏夫人贤德:“端叔一生坎轲,晚节益牢落。正赖鱼轩贤德,能委曲相顺,适以忘百忧。此岂细事,不尔,人生岂复有佳味乎?”

“赖有东坡一集诗”。李之仪也始终以苏轼的诗文、精神为度过苦难的最大慰藉。绍圣四年(1097),李之仪在原州通判任上入狱,日和东坡诗为乐。后作《观东坡集》诗云:“今朝又读东坡集,记得原州鞫狱时。千首高吟赓欲遍,几多强韵押无遗。固知才气原非敌,独有心期老不欺。泪尽九原无路见,冰霜他日看青枝。”

苏轼北归过大庾岭,作诗两首亦寄给李之仪。李之仪先跋东坡大庾岭所寄诗,又在次韵二首中称赞东坡先生为卧龙,畅想他们相见时:“重见门生应不识,雪髯霜鬓两毵毵。”

但他们终究没能相见。建中靖国元年(1101)八月二十四日,苏轼病逝于常州,终年66岁。

噩耗传来,时在颖昌的李之仪实在接受不了,觉得活下去没有意思,“十计日来,方有生意”,崇宁二年(1102)五月,苏轼灵柩运经颖昌,李之仪“亟往郊外致奠”,他作东坡挽词,留下讴歌东坡先生,也是铭刻苏李情谊的千古名句:“月坠星沉岂人力,辉光他日看丰碑。”

千古绝唱,姑溪翁不负相思意

徽宗崇宁二年(1103),李之仪又因撰写范纯仁遗表,得罪了蔡京,被逮捕入御史台监狱。

听说有官吏手握范纯仁口述记录能证明端叔清白,恐对方避事不予,胡文柔竟然深夜潜入那家偷偷取回记录上交。虽然如此,李之仪还是受到削职,编管太平州(今属安徽当涂)的处罚。大观四年(1110),胡文柔去世,终年五十八岁。李之仪面临妻子、女儿和儿子相继去世的厄运,自己又身染疮痂,十余年间闲居姑溪和金陵,自号姑溪居士。这期间,与小三十岁的当涂歌妓杨姝产生旷世恋情,生两子又遭诬告陷害,后终昭雪,恢复苏轼也曾担任过的成都玉局观闲职。

直到宣和七年(1125)八十岁终老,李之仪都没能再回归自己的家乡滨州无棣。他留下的,是前50卷、后20卷《姑溪文集》,以及和苏轼长达二十多年的交游传奇。

历史的某一天,李之仪与杨姝相携来到长江畔,望着滚滚东逝水,留下那首千古绝唱《卜算子》:

我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。

此水几时休,此恨何时已。只愿君心似我心,定不负相思意。

参考文献:

1.周杰著,《李之仪传》,团结出版社,2022年4月。

2.政协无棣县委员会编,《宋代词人李之仪》,中国文化出版社,2011年11月。

3.史月梅著,《李之仪诗词笺注》,郑州大学出版社,2022年8月。

4.韩华著,《李之仪及其诗词创作研究》,中国社会科学出版社,2013年10月。

5.[宋]苏轼著,张志烈、马德福、周裕锴主编:《苏轼全集校注·文集第八册》卷五十二,河北人民出版社,2023年5月。

6.周新华、刘艳云、李增寿、李新编著,《苏轼定州诗文评注》,河北大学出版社,2015年7月。

7.付嘉豪著,《李之仪与苏轼交游详考》,衡水学院学报,2009年第10期。

8.孔凡礼著,《苏轼与李之仪》,乐山师范学院学报2009年4月。

9.杨胜宽、黄永一著,《李之仪与苏轼交谊散论》,乐山师范学院学报,2002年2月。

10.张仲谋著,《李之仪年表》,徐州师范学院学报(哲学社会科学版)1986年3月14日。

11.周文翰著,《孤星之旅:苏东坡传》,新星出版社,2023年2月。